15年ほど前に1度は訪れているものの「ベトナム」に対する知識は乏しく、私が「ベトナム」と聞いてイメージするものは以下くらいである。

・ベトナム戦争

・アオザイ

・近年の経済成長

・中国との確執(南沙諸島問題)

・春巻きやフォーなどのベトナム料理

・交通事情:道路を埋め尽くすバイク、道路を横断するときは命がけ(経験済み)

・技能実習生:たくさんのベトナムの若者が建築関係で活躍している話をときどき耳にする。

普段は「ベトナム」という名称を用いることがほとんどだが、正式名称は「ベトナム社会主義共和国」で、その名称を聞くと「そ〜か、社会主義だったんだ」と再認識させられる。

私が若いころの「社会主義国家」に対する最も強いイメージは、「一般の人たちが得られる情報はかなり限られる」とか「海外には自由に行くことができない」というのがあったが、現在そのような規制をしている社会主義国家って「北朝鮮くらいなのでは?」という気がする。もしかしたら、キューバあたりも海外への渡航は禁止しているのかもしれないが…。

2016年現在の社会主義国家:アジア(中国、ベトナム、ラオス、北朝鮮)、中米(キューバ)「Wikipedia」

さて、今回2回目となる訪問にあたって「行く前に少しはベトナムについて知っておかないと…」と いう気持ちはある、そうでないと「人生、一生運動、一生勉強」という私の座右の銘に反することになる。そこでちょっと調べてみた。あくまでも「ちょこっと」である。 いう気持ちはある、そうでないと「人生、一生運動、一生勉強」という私の座右の銘に反することになる。そこでちょっと調べてみた。あくまでも「ちょこっと」である。

国 名 :ベトナム社会主義共和国

国 旗 :金星紅旗(キンセイコウキ)

「赤は革命で流された尊い血を表わし、黄色の星の5条の光はそれぞれ労働者、農民、知識人、青年、兵士

の5階層の団結を象徴する」(株式さらごのサイトより)

首 都 :ハノイ(最大の都市はホーチミン)

人 口 :9,340万人(2015年時点)

民 族:キン族(越人)約86%、他に53の少数民族

通 貨:ドン

【 歴 史 】

いや〜、学生時代から歴史は苦手で(得意な科目はなかったが…)、自国の歴史に関してもほとんど理解していないものが他国の歴史を記すのも抵抗がある。「ウィキペディア」などには簡単にベトナムの歴史について書いてあるが、読んでもほとんど頭の中に入っていかないわけである。それでも私なりに「2分で分かるベトナムの歴史」を記してみた。

1802 |

阮朝(グエンチョウ)が国土を統一

現在の統一国家ベトナムの形がほぼ完成する。

|

1858 |

コーチシナ戦争:フランス・スペイン連合艦隊、ダナンに進行

1847年からフランスの侵略が始まった。

|

1885 |

フランスによる全土の完全支配が完了

|

1945 |

ベトナム民主共和国の成立:初代主席がホー・チ・ミン

再度フランスが進駐し傀儡政権を樹立 → 第一次インドシナ戦争 |

1965 |

※ベトナム戦争:インドシナ戦争後に南北に分裂したベトナムで発生した戦争の総称 |

1975 |

ベトナム戦争の終焉:サイゴンからホーチミンに改名 |

1976 |

|

【 言 語 】

ベトナムで話されている言葉は「ベトナム語」である。そして、使用する文字なのだが、隣国のカンボジアやラオス、またはタイとはかなり形が異なり、いわゆる英語のアルファベットと全く同じかそれに近いものを用いている。よって、かねてから「なぜだろう?」と不思議に思っていたので少し調べてみた。

まず、周辺諸国で用いられている文字から

■ ラーオ/ラオ文字 ■

ラーオ語(ラオスの公用語)を表記するための文字で、基本子音字27文字と母音符号、声調記号によって表される表音文字。以下はそのラーオ文字の一部。

■ クメール文字 ■

カンボジアの公用語であるクメール語(/カンボジア語)を書くときに使われる文字。以下はその一部。

■ タイ文字 ■

タイ語を表記するときに用いられる表音文字。以下はその一部。

■ クオック・グー ■

ベトナム語を表記するときに用いられている方法を「クオック・グー」と呼んでいるようで、ウィキペディアには以下のような解説が見られる。

「ラテン文字とそれに補助記号をつけたもの」

「なぜベトナムでラテン文字なのだろう?」と思っていると、以下のような解説を見つけた。

「フランス人宣教師、アレクサンドル・ドゥ・ロードが作成した『ベトナム語-ラテン語-ポルトガル語辞典』において、ベトナム語をラテン・アルファベットで表記したものに起源をもつ。」

※フランス人宣教師、アレクサンドル・ドゥ・ロードは、1627年にベトナムのキントン(ハノイ周辺の旧称)で布教活動に従事している。

以下はクオック・グーで用いられる大文字となる。

元々ベトナムは中国の支配を受けていたため、文章は漢字による漢文であったらしい。そして、その漢字を応用して「チュノム」という独自の文字を作ったが、フランスの支配下において次第にクオック・グーが広く普及したようである。まあ、西洋人のフランス人からしてみれば、複雑怪奇な漢字などで書かれるよりはラテン文字の表記の方がどれだけ分かりやすかったかは容易に想像ができる。

私たちも、よく外国語を学ぶときに発音はカタカナを用いて表記したりするが、それと同じようなことを宣教師であるアレクサンドル・ドゥ・ロードが行い、それが後世で広く普及し、ベトナム語を表すときの正式な表現方法となってしまったわけである。

【 経 済 】

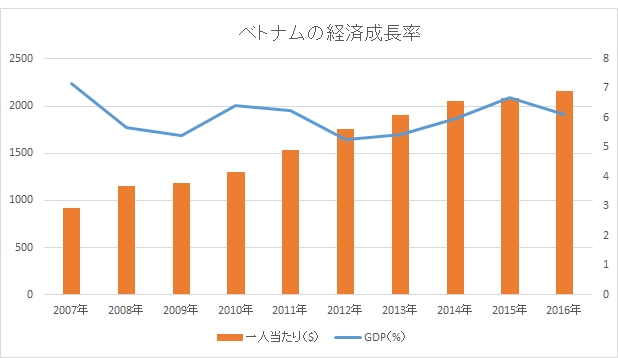

プロローグと少し重複してしまうが、一時期ほどではないもののベトナムの経済は成長を続けていて、ここ10年間はだいたい5.5%から6%前後の成長率を維持している。それに伴って国民一人当たりの所得も確実に伸びてきている。

そのことは日本を訪れるベトナムからの観光客数の推移からもうかがえる。2015年と2016年の6月だけの数字になってしまうが、ベトナムからの観光客の数は確実に伸びている。多少年度によって伸び率に増減はあるだろうが、今後もこのトレンドはしばらく続くはずである。

・2015年6月:13,043人

・2016年6月:16,700人 (+28%)

|