�g�s�b�N�X

![]()

�E�͂��߂�

�E���ӂ��邱��

�E�X�g���b�`�ꗗ

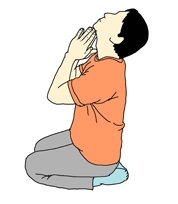

�@���t���A�ɍ������낵�Ȃ�����

�@�@�E�������̗����@�E�������̑O���@�E�������̓����@�E���K�@�E�単���@�E�ӂ���͂�

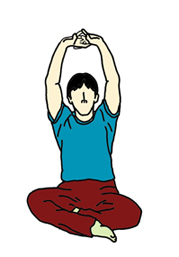

�@���C�X�ɍ���Ȃ������@�@

�@�@�E�������̓����@�E�������̗����@�E���K�@�E�単���@

�@�_�������ɂ͎��Ԃ������č��C�悭�X�g���b�`�����Ă�����������܂���B�������A�g���ŋؓ�������̂Ɠ����悤�ɁA�l���͂��Ȃ�o�ė���Ǝv���܂��B

�@������s�������Ԃ�����������ƌ����āA���ʂ��������Ƃ͌���܂���B���Ƃ��Ƒf��������l�́A�������Ō��ʂ��ڂɌ����ďo�Ă��邱�Ƃ�����ł��傤���A���Ƃ��Ƒ̂��d���A�قƂ�ǃX�g���b�`�Ȃǂ������Ƃ̂Ȃ��l�́A1�N�撣���Ă��Ȃ��Ȃ����ʂ�����Ȃ���������܂���B

�����u���������撣���Ă�����̂ɁB��������ȏ����Ă����ʂ��ȁI�v�Ƃ�����߂Ă��܂��ẮA�ꐶ�̂͏_

�炩���Ȃ邱�Ƃ͂���܂���B�ނ���A�N����邲�ƂɁA�܂��܂��߂̉���͋����Ȃ��Ă������Ƃł��傤�B

�܂��A�ʏ�̐����ł���A�̂��d�����Ƃœ��퐶���Ɏx������������Ƃ͂���Ȃɂ͂Ȃ���������܂���B���܂ɑO���Ȃǂ����Ă݂āA�u����`�A�d���ȁI�v���炢�ŏI����Ă��܂����Ƃł��傤�B

�@�ł��A�_������A�߂̉�����L���Ă����̂́A���ɑ�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B�X�|�[�c�Ɍ��炸�A���퐶���Ŗ��ɗ����Ƃ�����܂��B���ɍ���҂̓]�|�ɂ��P�K�̖h�~�ɂ����ʂ�����͂��ł��B�����āA���ɏ_������߂郈�K��o���G�Ȃǂ̓���̃X�|�[�c������Ă���l�ɂ́A���̃p�t�H�[�}���X���グ�Ă����͂��ł��B

���ɏ_����K�v�ȃX�|�[�c�����Ă��Ȃ��Ă��A�{���Ȃ�ӎ��I�ɃX�g���b�`�Ȃǂ����ĂȂ�ׂ��߂̉�������߂Ă�肽���Ƃ���ł����A�Ȃ��Ȃ����̂悤�Ȏ��Ԃ����Ă��Ȃ��̂����ۂ̂Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���H�I

�@�����āA�����u�_����������v�Ɩ{�C�Ŏv���Ă���悤�ł���A�����̗ǂ������͂����Ă��A�͂�荪�C�悭���Ԃ������ăX�g���b�`�����Ă�����������܂���B��́A���̎��Ԃ����C���������邩�ǂ����ł��B�Ȃ�

�Ȃ����ʂ��o�Ȃ��Ă��A�p�������Ă���ΕK���O�i����͂��ł��B

�@���āA���̏ꍇ�ł����A�_����ӎ�����悤�ɂȂ����̂̓G�A���r�N�X�_���X�����������ł��B37���炢�̂��Ƃ������Ǝv���܂��B����܂ł��A���퐶���ł̓W���Ȃǂɒʂ����肵�ēw�߂đ͓̂������Ă��܂������A�X�g���b�`�Ɋւ��Ă͉^���̑O��Ɍy���s�����炢�ŁA�_������コ���邱�Ƃ�ړI�Ɂu�����Ɠ�炩�����悤�I�v�ƈӎ����ăX�g���b�`�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������悤�ɋL�����Ă��܂��B

![]()

�ȉ����X�g���b�`�������ň�ʓI�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃƌ����Ă��܂��B

�@�u�L�������Ȃ��v

�@�t�B�b�g�l�X�N���u�̃��b�X���ȂǂŃX�g���b�`�����Ă���ƁA�悭�u�ɂ݂�������Ƃ���܂ŐL���Ȃ��ł��������v�Ƃ����w��������B�܂��A�X�g���b�`�Ɋւ��鏑�Ђ�z�[���y�[�W�Ȃǂɂ��A�K���u�L���߂��Ȃ��v���̕��������邱�Ƃ��ł���B

�@���āA���������⎄�̌o�����q�ׂĂ��������Ǝv���܂��B�^���O��́u�E�H�[�~���O�A�b�v�v�u�N�[�����O�_�E���v�ł���A�u�ɂ��Ƃ���܂ŐL���Ȃ��v�Ƃ����͔̂[�����ł��܂����A�_��̌����ړI�Ƃ��ăX�g��

�b�`�����鎞�ɁA�u�v�ɂ݂������Ȃ��͈͂ł̃X�g���b�`�ŏ_��͂ǂ̂��炢���シ��̂ł��낤���H�v�Ƃ����C�����Ȃ��ł�����܂���B

�@�������A�u�S�����サ�Ȃ��I�v�ƌ�������͂Ȃ��A������Ȃ�̌��ʂ͂���Ǝv���܂��B�����A�Ⴆ�A�_������ɕK�v�ȑ̑��̑I�肪�A���͈̔͂ł̃X�g���b�`�ŏI����Ă��邩�ƌ�����A��͂�A�������X�u�����Ƒ̂��_�炩���Ȃ�Ȃ����ȁ`�v�Ƃ���Ȃ�ɋC���g���Ă���̂ŁA�u����͂��蓾�Ȃ��ł��傤�I�v�Ɣے�I�ɂȂ炴��܂���B

�@���܂葼�̐l�ƁA�_��̌����ړI�Ƃ����X�g���b�`�̂����Ɋւ��Ęb�����������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�u�K���o���Ă����Ə_����������I�v�Ƃ����C����������A������x�́u�ɂ݁v�͉䖝���Ȃ���X�g���b�`���s���Ă���Ƃ����̂����ʂ̂悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B

�@�����o�����ɓ��債���Ă̎Ⴂ�͎m���A�������u�Ҋ���v���������Ă���f�����e���r�ȂǂŌ������Ƃ�����܂����A��y�͎m�Ɍ�납�疳����艟����āA���Ȃ�h�����ȕ\������Ă����悤�ɋL�����Ă��܂��B���ꂭ�炢���Ȃ��Ə_������コ�������ꍇ�͂Ȃ��Ȃ�����Ǝv���̂ł��B�i���������x�Ɋ��܂���…�j

�@�������A�u�G�A���r�N�X�_���X�v�̍��̍쐬�ł����b�ɂȂ����C���X�g���N�^�[�����������Ă��܂����B

�@�u���Z��ڎw���Ă���Ƃ��́A���Ƃ��_������悤�Ɩ����K���ɂȂ��ăX�g���b�`���������ǂ��A���Z����߂Ă���̕����̂��_�炩���Ȃ����B�v

�@���Z�G�A���r�N�X�̓n�C�L�b�N�݂̂Ȃ炸�A�O��⍶�E�̃X�v���b�g�J�r�Ȃǂ��o�Ă��܂��̂ŁA�n���X�g�����O���Ҋ��̏_��͕K�{�ł��B�ł�����A����ڎw���l�́A�_��̌���ɂ͂��Ȃ�͂����Ă���Ǝv���܂��B

�@�ޏ�����O�ł͂Ȃ��A�_������悤�ƕK���ɂȂ��ăX�g���b�`�����Ă����Ǝv���̂ł����A���ꂪ�����ؓ����F�ɋْ���^���Ă����ɈႢ����܂���B�����������炻�̂��߂Ɂu�L�����ˁv(�L���߂���Ɩ߂낤�Ƃ����)�������āA�v���悤�ɏ_������Ȃ������̂�������܂���B

�@���ꂪ�A���Z��ڎw���Ȃ��Ȃ��āu�ؓ����F�ْ̋��v���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�O�����_������サ���ƌ������Ƃ��l�����܂��B

�@�ł́A�ŏ�����ɂ݂������Ȃ��͈͓��ŃX�g���b�`������Ă�����A�����悤�ɏ_�������ł������ǂ����͕�����܂���B���Z��ڎw���Ă������Ɋ撣�������炱���A���̌�A�_������サ���Ƃ��l�����܂��B�l�������Ȃ肠��܂��̂ŁA��T�ɂ͒f�����ł��Ȃ��Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��B

�@���̏ꍇ�ł��A�����Ə_������コ�������Ƃ����C�����͂���̂ŁA�ł��邾���X�g���b�`�����鎞�Ԃ����悤�ɂ��Ă��܂��B�Ƃł��ATV�Ȃǂ͂Ȃ�ׂ��X�g���b�`�����Ȃ��猩��悤�ɂ��Ă��܂��B

�@�������A�������N�Ԃ́u���ł��v��Ԃł��B�S���i�����Ă��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���Ԃ������Ă���قǂ͐L�тĂ����u�~�܂��Ă���ȁI�v�Ƃ��������ł��B

�@����ł����炭�͍��̏�Ԃ𑱂��Ă݂����ł��B�O�q�̃C���X�g���N�^�[�̂悤�Ɂu����قNJ撣��Ȃ��Ȃ�������L�т��v�Ǝv���Ă��܂��B�i�܂��A�{���̂Ƃ���͕�����܂���…�B�j

�@�_�C�G�b�g�ł��g���ł��A�u���̕��@�������I�v�Ɗ��߂��ē����悤�ɍs��������ƌ����ē����悤�ɗǂ����ʂ��ł�Ƃ͌���܂���B

�@���ꂪ�u�l���v�Ƃ������̂ł��B������̐l�̂������Q�l�ɂ���̂͂ƂĂ���Ȃ��Ƃł����A�Ō�̍Ō�͎����Ŏ��s���낵�Ȃ���u�����v�������Ă��������Ȃ��̂ł��B�u�����v�����������Ƃ��Ă��A�����܂ł̓��̂�͍ŒZ�����ł͂Ȃ��ł��傤�B�^�C���}�V���ł��Ȃ�����X�^�[�g�̎��_�ɖ߂��āu���x�͍ŒZ������T�����I�v�Ƃ����킯�ɂ������܂���B

�@�ł�����A������x�u���̕��@�ōs�����I�v�ƌ��߂���A�������Ԃ������Ă݂Ă��������B�����Ď������s���Ă�����@�̒����ƒZ�������ɂ߁A�Z���̕����傫����Ύ��̕��@��T���Ă݂Ă��������B������Ƃ���������Łu���ʂȂ��ȁI�v�Ɠ������o���Ă������̕��@�Ɉڂ��Ă��܂��̂ł���A�ꐶ�����ɍ��������@��������Ȃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B

�@�ɂ��̂𑽏��䖝�����̂��g�Əo��̂����Əo��̂��͎��ɂ͉��Ƃ������܂���B�����Ō��߂Ă݂Ă��������B���̌��ʂ͍Ō�ɂ͎����ɋA���Ă���̂ł��B

�A�u�������Ȃ��v

�@�X�g���b�`�ɂ́u�ÓI�X�g���b�`�v�Ɓu���I�X�g���b�`�v������܂��B�u�ÓI�X�g���b�`�v�͂����Ԃő̂�ێ����ċ��F��L�����̂ŁA��ʓI�Ɂu�X�g���b�`�v�Ƃ����Ƃ��́u�ÓI�X�g���b�`�v���w�����Ƃ������ł��B�@����ɑ��āu���I�X�g���b�`�v�́A���������Ȃ���s���X�g���b�`�ɂȂ�A��������ނ�����܂����A�ȒP�Ɍ����Ɓu���W�I�̑��v������ɂ�����܂��B���́u�Ȃ���X�g���b�`�v�ł̃X�g���b�`�́u�ÓI�X�g���b�`�v�ƂȂ�܂��B

�B�u�ӎ��������v

�@�g���ł������ł����A�g���Ă���ؓ����ӎ��ł��邩�ł��Ȃ�����10�`15���قnj��ʂ��Ⴄ�����ł��B�i�����̕��͂ǂ̂悤�ɂ��ĎZ�o���ꂽ�̂��͕�����܂���…�j�X�g���b�`�ł����ƂȂ��s���̂ƁA�u���A���̋ؓ���L���Ă���I�v�ƈӎ�����̂ł͓��R���ʂ̕��͈قȂ�Ǝv���܂��B

�@�ꉞ�A���́u�Ȃ���X�g���b�`�v�ł́A���������Ȃ���X�g���b�`������Ƃ������Ƃ�O��ɂ��Ă��܂��̂ŁA�X�g���b�`���������Ă��鎞���͈ӎ����Â炢��������܂��A�L���Ă���ؓ����ӎ�����ɉz�������Ƃ͂���܂���B

�C�u�ǂ���������v

�@�u�ǂ��������v�Ƃ����̂́u�X�g���b�`������̂ɂ��ǂ��������v�Ƃ������Ƃł��B�ʏ�̉^���O�̃E�H�[�~���O�A�b�v�̃X�g���b�`�ł���A�̂����߂Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�u�Ȃ���X�g���b�`�v������̂ɂ킴�킴�E�H�[�~���O�A�b�v������l�����Ȃ��ł��傤����A�\�ł���A�����C�ɓ����đ̂����߂Ă���s����A�ō��̊����ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���̎��́A�u�r�[���Ў�Ɂv�ɂ��炢���e�͈͂ł��傤�H�I

�@�����Ȃ�Ƃ��_������コ���邽�߂̎Q�l�ɂȂ�A���ꂵ������ł��B

�@�z��Ƃ��Ắu�e���r�����Ȃ���v�u�{��ǂ݂Ȃ���v�u�H�������Ȃ���v�̂悤�Ȋ����ɂȂ�܂��B

�y�������̗������n���X�g�����O�X�z �@�n���X�g�����O�X�͑������̗��ɂ���ג����ؓ��Q�̑��̂ł��B�悭�_��ׂ�Ƃ��ɁA�G���Ȃ��Ȃ��őO���Ȃǂ����Ē��ׂ܂����A����͂����n���X�g�����O�X�̏_������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�i���Z�n�̃��b�X���ł��t�����g�L�b�N��A�o���G���O�����o�b�g�}���A���K�����̑O���|�[�Y�Ȃǂł������n���X�g�����O�X�̏_����������߂�����̂�����܂��B �@�ǂ����Ă��̂������߂悤�Ɣw�����Ȃ��Ă��܂��܂����A�㔼�g�͖����ɓ|���K�v�͂Ȃ��̂ŁA�w��L�����Ƃ��Ȃ�ׂ��ӎ����Ă��������B

|

||||||||||||||||||

�y�������̑O������ڎl�����z

�@�������̑O�ʂɂ���ؓ��Q����ڎl�����ƌĂсA���ɑ傫�ȋؓ��Q�̏W�܂�ł��B���Ɏ��]�Ԃ𑆂�����A�K�i��������肷��Ƃ��ɗp���܂��B�G�N�T�T�C�Y���ŐϋɓI�Ɏg���ꍇ�́A��������ƃX�g���b�`�����Ăق����Ă�肽�����̂ł��B

|

�E�C���X�g�͕Б��̃X�g���b�`�����A�ꍇ�ɂ���Ă͗����ꏏ�ɍs�����Ƃ��\�B�㔼�g���t���A�ɋ߂Â���߂Â���قNj��x�͏オ���Ă����B �E�G�ɕ��S�������邱�Ƃ�����̂Œ��ӂ������B |

�y�������̓��������]�،Q���Ҋ��z �@�������̓����ʂɂ���̂��ŁA���Z���킹�Ă������̋ؓ��ɂ���č\������Ă��܂��B�������ɊJ�r���邱�Ƃɂ���ăX�g���b�`���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���E�̃X�v���b�g�͂������]�،Q���_�炩���Ȃ��Ƃ������ł��܂��A�܂��A�����܂ŏ_����K�v�Ƃ��Ȃ��Ă��A�i���Z�n�̃X�^�W�I���b�X�����T�C�h�L�b�N�ȂǂŕK�v�Ƃ����_��ł��B���]�،Q���d���ƂȂ��Ȃ��T�C�h�ɑ����グ�邱�Ƃ��ł��܂���B

�y�単���z �@�単���͑̂̕\�ʂɂ͏o�Ă��Ȃ��C���i�[�}�b�X���ɂȂ�A�G�������グ��Ƃ��ɗp����ؓ��Q�ł��B

�@���K�ɂ́A��a���A���a���A���a��������A���̖��̂��Ƃ��A�傫�ȑ�A���̓a�́A�������Δ�J���傫���Ȃ�܂��B���̏ꍇ�͂�������ƃX�g���b�`���Ă����������̂ł��B

�@�ӂ���͂����q���������C������2�̋ؓ��ō\������Ă��܂��B

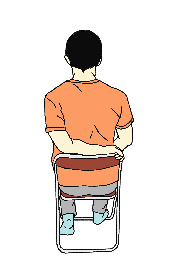

�@���̋C�ɂȂ�C�X�ɍ���Ȃ���ł��X�g���b�`�͂ł��܂��B�܂�A�f�X�N���[�N�����Ȃ���ł��X�g���b�`�͂ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�y�������̓��������]�،Q���Ҋ��z �@�������̓����ʂɂ���̂��ŁA���Z���킹�Ă������̋ؓ��ɂ���č\������Ă��܂��B�������ɊJ�r���邱�Ƃɂ���ăX�g���b�`���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�܂��A�t���A�ōs���قǂ̓X�g���b�`���ʂ͔����Ƃ͎v���܂����A���̋C�ɂȂ�f�X�N���[�N�����Ȃ���s�����Ƃ��ł��܂��B

�y�������̗������n���X�g�����O�X�z

�@���K�ɂ́A��a���A���a���A���a��������A���̖��̂��Ƃ��A�傫�ȑ�A���̓a�́A�������Δ�J���傫���Ȃ�܂��B���̏ꍇ�͂�������ƃX�g���b�`���Ă����������̂ł��B

�y�単���z �@�単���͑̂̕\�ʂɂ͏o�Ă��Ȃ��C���i�[�}�b�X���ɂȂ�A�G�������グ��Ƃ��ɗp����ؓ��Q�ł��B

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�ȉ��ɂ��Љ��̂́A�t���A�ɍ��𒅂��Ă��C�X�ɍ�������Ԃł��ł�����̂ɂȂ�܂��B

�@�܂��A�i���Z�n�̃p���`�̓���ł�������̏_���������낢��Ȋp�x����J��o�����Ƃ��ł��܂��B���K�ł��u���ʂ̃|�[�Y�v��u�h�̃|�[�Y�v�Ȃǂ́A�����肪�_�炩���Ȃ��Ɠ���ł��B

�@�O�p�����m�X���̏㕔�͔��B�����߂���ƁA�����I�Ɍ��̉��悪��������܂��̂ŁA���̓_�͒��ӂ��ăg���[�j���O���Ă����������̂ł��B

�@�����Ă��Ă������Ă��Ă���y�ɃX�g���b�`�ł��镔�ʂ��Ǝv���܂��B�����I�t�B�X�݂̂Ȃ炸�A�����Ă���Γd�Ԃ̒��ł��\�ł��B���ЁA���܂߂ɍs���ď_�炩�����Ă��������B������̗\�h�Ȃǂɂ����ʓI�ł����A�l�\����\���̗\�h�ɂ��Ȃ邩������܂���B

�@

1 |

2 |

3 |

|

|

|

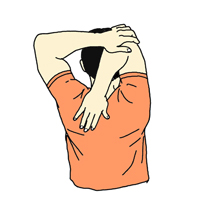

�E�T�^�I���O�p���̃X�g���b�`���@�B�O�p���͑O���i�������j�����i�������j�㕔�i���b�����j3�ɕ����邱�Ƃ��ł��A���ꂼ��r�̏グ���ɂ���ăX�g���b�`���镔�ʂ��قȂ�B 1. �����i�������j���S�̃X�g���b�`:�C���X�g�͍�����E��̑O�r���ɓ��ĂĂ��邪�A��苭���X�g���b�`�������ꍇ�ɂ́A�I�����㕔�ɓ��Ă�Ɨǂ��B 2. �㕔�i���b�����j���S�̃X�g���b�`�F���1�Ɠ����悤�ɁA�X�g���b�`���Ă����̕I�����㕔�ɔ��̎�Ă�Ƃ�苭���X�g���b�`����������B 3. �����`�㕔�ɂ����ẴX�g���b�`�F���@�͏�L��1,2�Ɠ����B |

||

7 |

8 |

|

|

|

|

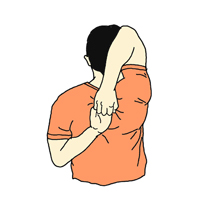

�E�Иr�i���͗��r�j��w���ɉĈ����`�B�m�X���̏㕔���O�p���̒��������X�g���b�`���邱�Ƃ��ł���B �E���̃C���X�g�̂悤�ɂ�������̎�ň����A����ɓ��������Ă����̕��ɓ|���ƁA���X�g���b�`���ʂ͍��܂�B �E�܂��A�E�̃C���X�g�̂悤�ɃC�X�ɍ����čs���ꍇ�́A�w������̉��ȂǂɎ�������ăX�g���b�`���ʂ����߂邱�Ƃ��ł���B |

||

9 |

|

�@�@

�@��̎���ɂ́A�m�X��(�㕔)�A�������ˋ��A���b�����A������A�܂����O�Ίp���ȂǁA�召�l�X�ȋؓ����W�܂��Ă��܂��B���Ɍ�����̂�����͂����C�オ��Ȃǂŋؓ����ɂ�ł���Ƃ��ɃX�g���b�`���邱�Ƃ����߂��܂��B

�@⇒ ��̋ؓ��Q�̃C���X�g

1 |

2 |

3 |

|

|

|

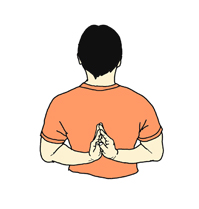

�E����O�X�������` �E������A�܂��͌㓪���Ɍy���Y���Ă��ƃX�g���b�`���ʂ����܂�B |

�E�������ɌX�����` �E�O�X�������`�Ɠ����悤�Ɏ��Y���Ă��ƃX�g���b�`���ʂ����܂�B |

�E������X�������` �E��̑O�ʂɂ����������ˋ��A���b�㍜�A�܂����O�Ίp���Ȃǂ̃X�g���b�`�ƂȂ�B |

|

�@�������̘r�̋ؓ��ɂȂ�܂��B�g���C�Z�v�X�E�L�b�N�o�b�N���g���C�Z�v�X�E�v���X�_�E���Ȃǂ̏�r�O�����W���I�ɒb�����ڂłȂ��Ă��A�v�b�V���A�b�v���x���`�v���X�Ȃǂł��g���ؓ��ł��B �@�܂��A�L�w���̊O�����̃X�g���b�`�����˂܂��B

�@��r�j�����͂�����͂��Ԃ̋ؓ����A�[���J�[���Ȃǂŗp����ؓ��ł��B�����āA�O�r���،Q�͎�������ɋȂ���ؓ��Q�ŁA���X�g�J�[���ł̓��C���Ɏg�p���Ă����܂����A�A�[���J�[���ł��g���邱�Ƃ������Ǝv���܂��B

�@�O�r�L�،Q�Ƃ́A�����O���ɋȂ���ؓ��Q�̂��Ƃł��B

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

�@�����ɂ��勹���Ƃ����傫�ȋؓ�������܂��B��̘r�̋ؓ��ƕ���ŁA�j�����D��Œb���Ă����ؓ��̈���Ǝv���܂��B �@�����Ƃ���\�I�ȃG�N�T�T�C�Y���x���`�v���X�ɂȂ�܂��B�܂��A�p���p���Ȃ��{�f�B�E�G�C�g�g���[�j���O�ł���A�v�b�V���A�b�v����\�I�ł��B �@���Ɏg������͂�������ƃX�g���b�`�����Ă����Ă��������B

|

�@�����̉���������������O�����ō\������Ă��܂��B�܂��A��������e�̉��ɂ����ẮA�l���͂���܂����A�L�w���̊O�������O����ł��m�F���ł��܂��B

1 |

2 |

|

|

�E�w��g��œ���ɐL�����` |

�E�w��g��œ���ɐL���A�Б��ɓ|�����` �E�|�����Ƃ͔��Α��̘e���������X�g���b�`������ʂ�����B |

���l |

||